O pintor mais poderoso da América contemporânea e o único que promete ser um dos grandes é gótico, mórbido e extremo discípulo do cubismo de Picasso e do pós-cubismo de Miró, com toques de Kandinsky e de inspiração surrealista, chama-se Jackson Pollock.

O capítulo escolhido do livro de Clement Greenberg Art and Culture: Critical Essays, prende-se com o Expressionismo Abstracto. Assim, a Crise da Pintura de Cavalete, parece reflectir não só a crise europeia, face à repentina hegemonia dos Estados Unidos da América em contraponto com a tradição do Velho Continente, mas também uma crise a nível material e de todas as consequências que advém da técnica de pintar.

Clement Greenberg como um dos historiadores de arte mais importantes do século XX, entendeu, de imediato, as propostas artísticas dos seus contemporâneos como é exemplo Jackson Pollock, cuja obra revolucionária se dá a partir de 1946-47, sendo que, o capítulo em questão é de 1948. Adepto da “visibilidade pura”, Greenberg apercebe-se da importância do movimento, que também toma o nome de “Action Painting”. De facto a América e o mundo em geral chegaram a uma etapa crucial na arte, como o advento da auto-referencialidade, ou seja, a possibilidade da arte não se referir a outra coisa que não seja ela mesma, assumindo a bidimensionalidade – condição esta assumida pela própria tela.

Se é certo que a partir de Manet, e dos restantes impressionistas que se seguiram, deu-se o primeiro ataque á pintura de cavalete (ao aplicarem uniformemente sobre a tela as cores no seu estado puro, de modo a que seja o olhar que as misture), também é certo que foi a partir da segunda metade do século XX que se pode falar de uma crise da pintura de cavalete, uma vez que os limites do quadro são agora fundidos no espaço ambiente, numa espécie de ressurreição da integridade, como é exemplo Rothko ou Newman.

Contudo, foi, efectivamente, com Pollock que a pintura de cavalete passou a ser entendida como uma “tragédia irreversível”, até porque o acto de pintar e a pintura em si aderem a uma série de princípios tradicionalmente aceites desde os tempos mais remotos, que serão postos em causa num conjunto de itens que passo, então a enumerar:

Em primeiro lugar, toda a pintura de cavalete exige, de facto, um cavalete, como suporte provisório de gestação do acto de pintar. Ao contrário da pintura mural, cujo suporte seria a parede (lugar último do quadro) o acto de pintar é entendido não como um fim em si, mas como fazendo parte de um processo cognitivo. Aquilo que Pollock vai fazer é banir esse mediador, dando lugar a um espaço novo por explorar – o chão. Este, ao permitir um suporte novo à tela permite, igualmente, que o pintor com o seu corpo se rodeie no sentido gravitacional/ perpendicular – corpo vs. tela.

O segundo aspecto é a abolição de grades de suporte da tela, ou seja, a pintura só tinha lugar a partir do momento em que a própria tela estaria fixada a uma grade, previamente esticada, preparada e ajustada, para suporte não só da pintura, mas também adequada a ser pousada no cavalete, e depois disso, na a parede. Pollock ao abolir a grade, porque pinta no chão, faz com que a sua pintura não se cinja a um limite formal (normalmente fixado por medidas talhadas na própria grade), mas sim ao rolo da própria tela (ver imagem p. 2). Esse facto, permite ao artista pintar numa “arena” à partida, sem limites de natureza formal, consoante o “desenrolar” da acção. Estabelece-se, assim, uma relação de liberdade consoante o espaço, e que o próprio rolo da tela impõe.

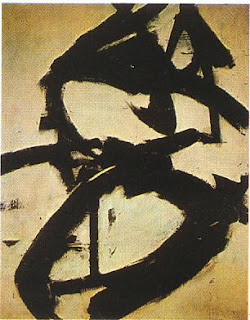

O terceiro e último aspecto, prende-se mais com a técnica utilizada, abolindo, neste caso todos os mediadores (pincel e espátula) que sirvam de intervenientes indirectos. De facto, a partir de 1946, Pollock experimentou o dripping conotado como uma técnica pessoal em que a tinta sai em gotas ou fios por intermédio de uma lata de tinta furada; este método permite “admitir” a tinta não como uma substância plausível, manipulável à vontade do artista, mas antes, como uma fonte de energia acumulada que ele próprio tem o poder de libertar através dos gestos que o corpo efectua num dado momento.

Estes três factores vêm, então, romper com a proposta realista das pinturas de cavalete e com toda a noção de “quadro” como sinónimo de “abertura” na parede como se e uma janela se tratasse: scrivo uno quadrangulo... il quale refuto essere una fenestra aperta per donde io miri quello que quivi sara dipinto . A “janela”, traduzida, até então, em pintura como uma abertura na parede, cuja ilusão fornecida pela perspectiva geométrica, não passava de um artifício. Esta é agora substituída pela própria noção de parede – mural em toda a sua altura e comprimento.

Por outro lado, os elementos descentrados de Pollock, mas que se reflectem numa variação cromática, permitem uma superfície all-over , polifónica de uma modalidade que releva do âmbito teatral, no sentido cenográfico do termo. Deste modo, a imagem resulta do encontro entre gladiadores numa “arena”, a tela surge como uma extensão de espaço onde a realidade matérica da cor imprime um gesto único e irrepetível – “Action Painting” que vai ser o passado mais próximo do Happening. Não será essa “acção” um registo primitivo de um passado ritual no intuito de expressar, mais uma vez, a presença humana?

AUTORA: ASSUNÇÃO MELO